মুসলিম লীগের অবসান:

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং ১৯৫১ সালের অক্টোবরে লিয়াকত আলি খানকে হত্যা করা হয়। দুই প্রবীণ নেতার মৃত্যুর পর দলটি ভেঙে পড়তে শুরু করে। ১৯৫৩ সাল নাগাদ লীগের মধ্যে বিভেদ দলের সদস্যদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠনের দিকে পরিচালিত করে। ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে লিয়াকত আলি খানের স্থলাভিষিক্ত বাঙালি নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে জোর করে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এছাড়াও ১৯৫৫ সালের মে মাসে প্রথম জাতীয় নির্বাচনে (পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে) যুক্তফ্রন্টের গঠিত রাজনৈতিক জোটের কাছে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়ে সব ধরনের রাজনীতি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দেয়। এর ফলে পুরনো মুসলিম লীগের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মদ আইয়ুব খান সামরিক আইন ঘোষণার পর দলটি ভেঙে দেওয়া হয়।

*******

আপনি যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাস ও আইনগত বিচারপ্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নিচে সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণধর্মীভাবে বিষয়টি তুলে ধরা হলো:

🔶 ১. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন, ১৯৭৩

- প্রণয়ন: বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে আইনটি প্রণয়ন করে।

- উদ্দেশ্য:

- ১৯৭১ সালের গণহত্যা,

- যুদ্ধাপরাধ,

- মানবতাবিরোধী অপরাধ,

- এবং আন্তর্জাতিক আইনের আওতাভুক্ত অপরাধগুলোর বিচার করা।

- বৈশিষ্ট্য:

- এটি একটি দেশীয় আইন, কিন্তু এতে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করা হয়েছে।

- বিচার করা হয় দেশীয় আদালতের মাধ্যমে, তবে অপরাধের ধরন আন্তর্জাতিক।

- ব্যবহার: ২০১০ সালের পর আওয়ামী লীগ সরকার এই আইনের আওতায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT) গঠন করে।

- বেশ কয়েকজন রাজাকার, আলবদর নেতার বিচার ও ফাঁসি কার্যকর হয় (যেমন: কাদের মোল্লা, মুজাহিদ, নিজামী প্রমুখ)।

🔶 ২. দালাল আইন, ১৯৭২

(The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972)

- প্রণয়ন: ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহায়তাকারী রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্য সহযোগীদের বিচার করার জন্য এই আইন করা হয়।

- মামলা:

- ২,৮০০+ মামলা দায়ের হয়।

- সাজা পান প্রায় ৭৫০ জন।

- সমাপ্তি:

- ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দালাল আইন বাতিল করা হয়।

- সাজাপ্রাপ্তদের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং মামলাগুলো থেমে যায়।

- সমালোচনা:

- দালাল আইন বাতিল হওয়ায় অনেক যুদ্ধাপরাধী বিচারের বাইরে থেকে যায়।

- পরবর্তীকালে বহু রাজাকার রাজনৈতিক পুনর্বাসন লাভ করে।

🔶 সার্বিক বিশ্লেষণ:

| বিষয় | আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন (১৯৭৩) | দালাল আইন (১৯৭২) |

|---|---|---|

| উদ্দেশ্য | আন্তর্জাতিক মানে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার | মুক্তিযুদ্ধকালীন সহযোগী রাজাকার, আলবদরদের বিচার |

| কাঠামো | আন্তর্জাতিক আদলে গঠিত ট্রাইব্যুনাল | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল |

| স্থায়িত্ব | ২০১০ সালের পর থেকে সক্রিয় | ১৯৭৫ সালে বাতিল |

| রাজনৈতিক প্রভাব | বিচার চালু করে যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয় | শাসন পরিবর্তনের পর বাতিল ও রাজাকার পুনর্বাসন |

🔶 বর্তমান প্রেক্ষাপট:

- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখনও টিকে আছে, তবে বিচারকাজ ধীর।

- নতুন সরকার আইনি কাঠামো ও প্রমাণের মান উন্নয়নের মাধ্যমে এ বিচার আরও এগিয়ে নিতে পারে।

- জাতি হিসেবে এটি ঐতিহাসিক দায় ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অংশ।

***********************

বিহারী কারা?

বিহারীরা মূলত অবিভক্ত ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা রাজ্য থেকে আসা উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী, যারা ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) বসবাস শুরু করেন। তারা মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ভারত থেকে পাকিস্তানে অভিবাসিত হন পাকিস্তানকে তাদের ধর্মীয় মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে।

তারা কবে কোথায় থেকে বাংলাদেশে এসেছে?

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময়, অনেক উর্দুভাষী মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। এদের মধ্যে একটি বড় অংশ ছিল বিহার থেকে আগত, তাই তারা ‘বিহারী’ নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, সৈয়দপুর এবং অন্যান্য শিল্পনগরীতে বসতি স্থাপন করেন। তারা প্রধানত ব্যবসা, কারিগরি কাজ এবং রেলওয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পার্থক্য থাকায় তারা স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে মিশতে পারেননি এবং নিজেদের উর্দুভাষী সম্প্রদায় হিসেবে আলাদাভাবে রক্ষা করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিহারীদের ভূমিকা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়, বিহারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্তানপন্থী অবস্থান নেয়। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল, যেমন:

- ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য: উর্দুভাষী হওয়ায় তারা বাঙালিদের থেকে নিজেদের আলাদা মনে করতো।

- রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ: কেউ কেউ মনে করতো, পাকিস্তান ভেঙে গেলে তাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা: মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে কিছু সহিংসতার ঘটনায় তারা ভীত হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তানের পক্ষ নেয়।

তবে সকল বিহারীই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন এমন নয়। অনেক বিহারী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং বাঙালিদের সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় তারা ছিল কম। ফলে স্বাধীনতার পর বিহারীদের বড় অংশ বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে স্থানীয় জনগণের রোষানলে পড়ে।

বিহারীদের ওপর পরিচালিত গণহত্যা

মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং পরবর্তী সময়ে বিহারীদের ওপর বিভিন্ন প্রতিশোধমূলক আক্রমণ হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে কাজ করার কারণে মুক্তিযুদ্ধের পরে অনেক বিহারীকে হত্যা করা হয় এবং তাদের সম্পত্তি লুট করা হয়। বিশেষ করে সৈয়দপুর, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মিরপুরসহ বিভিন্ন স্থানে বিহারীদের ওপর ব্যাপক সহিংসতা চালানো হয়।

স্বাধীনতার পর, অনেক বিহারী পাকিস্তানে চলে যেতে চাইলেও পাকিস্তান সরকার তাদের গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তারা বাংলাদেশে আটকা পড়ে যায় এবং শরণার্থী শিবিরে বসবাস করতে বাধ্য হয়। ১৯৭৪ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান কিছু বিহারীকে গ্রহণ করলেও বেশিরভাগই বাংলাদেশেই থেকে যায়।

বিহারীদের উপর পরিচালিত গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ Aisha Ghazi / iResist নির্মিত 71 SLAUGHTERHOUSE ডকুমেন্টারিতে রয়েছে।

বর্তমানে বিহারীদের অবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশে আনুমানিক ২,৫০,০০০ বিহারী বসবাস করেন। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট তাদের নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দিলে তারা ভোটাধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার লাভ করে। তবে এখনো তারা নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। অনেক বিহারী আজও বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছেন এবং নাগরিক জীবনে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি।

বিহারীদের ইতিহাস জটিল এবং সংবেদনশীল। তাদের পাকিস্তানপন্থী অংশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও, তারা আজ বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা। অতীতের বিভেদ ভুলে গিয়ে তাদের সমাজে সমান সুযোগ প্রদান করা মানবিক ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত হবে। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎকে এগিয়ে নেওয়াই সবার জন্য মঙ্গলজনক।

******************************

প্রাচীন যুগঃ

#প্রাচীন যুগ:

প্রাচীন বাংলার জনগোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় – আর্য এবং অনার্য।

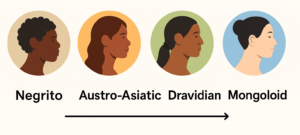

অনার্যদের মধ্যে অনেকগুলো জাতি ছিল। এদের মধ্যে অস্ট্রিক্ট জাতি থেকে বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে বলে মনে করা হয়। অস্ট্রিক দের কে নিশাদ ও বলা হয়। প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে অস্ট্রিক এরা বাংলায় প্রবেশ করে এখানে আগে থেকেই থাকা নেগ্রিটো দের উৎখাত করে।

অস্ট্রিক দের পরে আসে দ্রাবিড় এর পরে আসে মঙ্গল। এদেরকে একসাথে অনার্য বলা হয়।

[মনে রাখার উপায়: নে অতিরিক্ত দায়িত্ব মঙ্গলজনক]

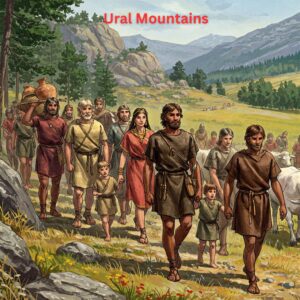

খ্রিস্টপূর্ব 200 সালের দিকে আর্যরা ভারতবর্ষে আসে। এর আগে তারা ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ অংশে বসবাস করত। আর্যরা সনাতনের ধর্মালম্বী ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ।

বাংলাদেশের মানুষ নিতরাত্বিকভাবে আদিঅস্টেলীয় প্রোটোটো অস্ট্রেলিয়ান।

#প্রাচীন বাংলার জনপদ:

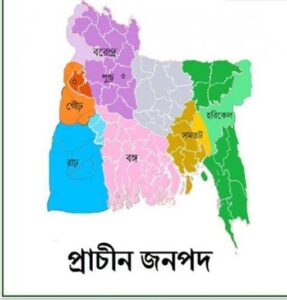

প্রাচীন বাংলায় মোট ১৬ টি জনপদের নাম জানতে পাওয়া যায়। এরমধ্যে প্রাচীনতম ছিল পুণ্ড্র।

পুণ্ড্র: বগুড়া মহাস্থানগড় রাজশাহী রংপুর

বরেন্দ্র: এটি পুন্এড্রের একটি অংশ ছিল। খুব সম্ভবত পুণ্ড্র থেকেই বরেন্দ্র ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মহানন্দা করোতোয়া পদ্মা নদীর মাঝখানের অংশটাই বরেন্দ্র নামে পরিচিত। এই এলাকায় কৈবর্ত এর বিদ্রোহ হয়েছিল। ফকির সন্ন্যাস বিদ্রোহ ও অঞ্চলে হয়েছিল।

বঙ্গ: ঢাকা ময়মনসিংহ ফরিদপুর

সমতট: কুমিল্লা নোয়াখালী

চন্দ্রদ্বীপ: বরিশাল বিভাগ

গৌড়: মুর্শিদাবাদ মালদহ

রাঢ়: পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ অংশ

হরিকেল: সিলেট চট্টগ্রাম।

ঐতোর অরণ্যক বইতেই সর্বপ্রথম বঙ্গ শব্দটি পাওয়া যায়।

আবুল ফজল তার আইনে আকবরীতে দেশ হিসেবে বঙ্গ ব্যবহার করেছেন।

*********************************

*********************************

ব্রিটিশ আমলঃ

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা:

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ এবং ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ সম্পন্নের পর ১৭৬৫ সালে লর্ড ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হন। তিনি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন।

এ ব্যবস্থায় সম্রাটের হাতে থাকে শুধু নিজামত অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা ও বিচার ব্যবস্থা।

অন্যদিকে কোম্পানির হাতে থাকে দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা।

ফলে কোম্পানি রাজস্ব আদায় করত কিন্তু কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত না। ফলে পুরো শাসনব্যবস্থায় একটি অকার্যকর অবস্থায় পরিণত হয়।

******************************

******************************

পাকিস্তান আমলঃ

দ্বিজাতি তত্ত্ব:

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলীগড় আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনিই প্রথম বলেন মুসলিমরা হিন্দুদের থেকে আলাদা জাতি।

আল্লামা ইকবাল:

১৯৩০ সালে এলাহাবাদের একটি সম্মেলনে তিনি বলেন মুসলিমরা হিন্দুদের থেকে আলাদা জাতি তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যেখানে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

কায়দা আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে 1947 সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্না শুরুতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পক্ষে ছিলেন সে কারণেই তিনি কংগ্রেসের যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে কংগ্রেসের অনীহার কারণে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান। আল্লামা ইকবালের উৎসাহে তিনি মুসলিম লীগকে নেতৃত্ব দেন।

ইতিহাস পাকিস্তান আমল

১৯৫৬:

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয় ২৩ মার্চ, ১৯৫৬। পাকিস্তানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইস্কান্দার মির্জা প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি বাঙালি ছিলেন। পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাস্ট্র ভাষা করা হয়।

১৯৫৭:

সিরাজগঞ্জ এর সন্তোষে মাওলানা ভাসানের নেতৃত্বে কাগমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং বিদেশ নীতি। এ সম্মেলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপস্থিত ছিলেন। এখানেই মাওলানা ভাসানী বলেন যদি পুরো পাকিস্তানি বৈষম্য অব্যাহত থাকে তাহলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে আসসালামুয়ালাইকুম জানাতে বাধ্য হবেন।

১৯৫৮:

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে গন্ডগোল বেধে যায়। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মারা যান। এই প্রেক্ষিতে ইসকান্দার মির্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। সংবিধান স্থগিত করেন??? আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। তখন থেকেই পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর প্রভাব শুরু হয়। কিন্তু মাত্র ২০ দিন পর আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিজে সেনাপ্রধান প্লাস প্রেসিডেন্ট হয়ে যান। ১৯৬০ সালে তিনি সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন।

১৯৬২:

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তানকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়।

একই বছর হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় শিক্ষা এমন জিনিস নয় যা ফ্রিতে পাওয়া যায়। পাকিস্তানের উভয় অংশে ছাত্ররা বিদ্রোহ করে। এটিই ছিল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রথম গণঅভ্যুত্থান।

১৯৬৫:

১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো মিলে কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি কোপ গঠন করেছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন ফাতেমা জিন্নাহ।

একই বছর কাশ্মীর ইসুতে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে যায়। এই যুদ্ধে বাঙালি কর্মকর্তারা বীরত্ব দেখান। ১৭ দিনব্যাপী চলা এই যুদ্ধ জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শেষ হয়। এটি ছিল কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের দ্বিতীয় যুদ্ধ।

🕌 লাহোর প্রস্তাব: ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এক ঘোষণা

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ, লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে উত্থাপন করা হয় এক ঐতিহাসিক প্রস্তাব — যা পরে পরিচিত হয় লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে। এই প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল।

তবে, বাস্তবে একটি মাত্র রাষ্ট্র — পাকিস্তান —- কেন গঠিত হলো? চলুন বুঝে নিই সেই প্রেক্ষাপট।

🔍 কী ছিল লাহোর প্রস্তাবে?

লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়:

“…the areas in which the Muslims are numerically in a majority… should be grouped to constitute independent states…”

এখানে “states” শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয় অস্পষ্টতা বজায় রেখে, যেন রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়া যায়।

🧭 কেন শেষ পর্যন্ত একক পাকিস্তান গঠিত হলো?

✅ ১. কৌশলগত অস্পষ্টতা:

“States” শব্দটি দিয়ে প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম অংশে আলাদা রাষ্ট্রের আভাস দেওয়া হলেও, পরবর্তীতে একক রাষ্ট্র গঠনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়।

✅ ২. জিন্নাহর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় একত্রীকরণ:

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী, একক রাষ্ট্র চেয়েছিল — যার নেতৃত্ব থাকবে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে।

✅ ৩. পূর্ব বাংলার গুরুত্ব হ্রাস:

পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যা নিয়েও রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত ছিল, ফলে আলাদা রাষ্ট্রের ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয়নি।

✅ ৪. রাজনৈতিক বাস্তবতা ও প্রশাসনিক সুবিধা:

একক রাষ্ট্র গঠন অনেক বেশি বাস্তবসম্মত মনে হয়েছিল তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কাছে।

📌 ফলাফল ও পরিণতি

যদিও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে একটি একক রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু এই দুই অংশের সংস্কৃতি, ভাষা, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণে ছিল প্রবল বৈষম্য। এরই ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

লাহোর প্রস্তাব ছিল একটি ঐতিহাসিক দলিল — যা মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখায়। যদিও প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল, বাস্তবে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্রই গঠিত হয়, রাজনৈতিক কৌশল, নেতৃত্বের ইচ্ছা ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে।